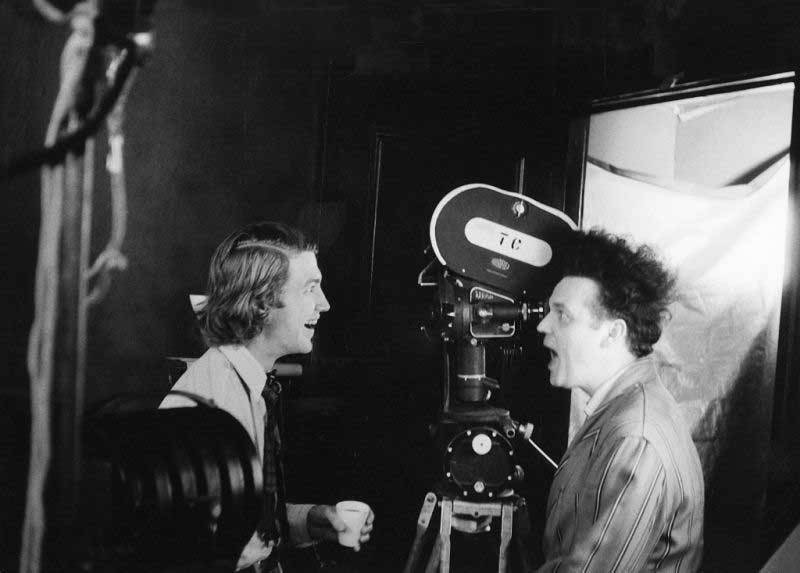

デイヴィッド・リンチ:映画界の象徴的な先見者

ツイン・ピークスのパイロット版の冒頭シーンは、日常生活の平凡なリズムを巧みに捉えている。高校の廊下では、生徒がタバコをこっそり吸い、別の生徒は校長室に呼び出される。教師は機械的に出席を取る—すべてが一変するその時まで。警官の囁く伝言、遠くの悲鳴、中庭を走る生徒。カメラは空いた机に留まり、級友たちは意を知った視線を交わす—ローラ・パーマーがいなくなったのだ。

リンチには、表面的な平穏を描写しながら、その下に潜む不気味な暗流を暴く比類なき能力があった—何かが「根本的におかしい」という彼のトレードマークとも言える啓示だ。この『ツイン・ピークス』の瞬間は、彼の芸術的ビジョン全体を見事に凝縮している、もっとも献身的なファンなら、彼のレガシーをよりよく定義するシーンは無数にあると論じるかもしれないが。リンチの天才の真の証は、まさにこの議論そのものにある—非常に独特なビジョンを持つ芸術家であるが故に、どの観客も彼の作品の異なる側面に共感するのだ。

「リンチ的」という捉えにくい定義

自身を形容する言葉に値する芸術家はほとんどいない。「スピルバーグ的」といった用語が技術的なトレードマークを記述するのに対し、「リンチ的」は「カフカ的」と同じく稀有な存在に仲間入りし—単なるスタイルを超越して、不安にさせる体験全体を描写するのだ。言葉にできないあの不安、現実の構造がほつれ始めたという忍び寄る疑念—これこそがリンチの不朽のレガシーである。

彼の深夜の傑作『イレイザーヘッド』は、今なお映画ファンにとっての通過儀礼である。初見から数十年後、私(スコット)は十代の息子が独力で『ツイン・ピークス』を発見しているのを見つけた—これはリンチの時代を超えた魅力の証だ。2017年の『ツイン・ピークス: ザ・リターン』でさえ、期待を裏切り、次元を超えたドッペルゲンガーと残忍な暴力に彩られながら、1956年のノスタルジアで凍りついた子供部屋を描いた。ハリウッドが安全圏のノスタルジア作品を追いかける中、リンチはそれを武器化したのである。

酷評された彼の『デューン/砂の惑星』の映画化作品は、スタジオの干渉にもかかわらず、紛れもなくリンチ的だ—ネコ/ネズミ搾乳装置が見られるのは他にあるだろうか? これを『エレファント・マン』の心痛むような美しさと対比させると、彼の範囲がシュルレアリスムなホラーを超えていることが証明される。カテゴリー化されることを拒み、優しさと恐怖をいとわず融合させること—それこそがまさに、クソったれのリンチ的なのだ。

現代映画におけるリンチのレガシー

『ブルーベルベット』は彼のアプローチを完璧に示している—白い柵の下に精神的・性的なホラーを隠す、一見こぢんまりとした田舎町。最近の作品である『I Saw The TV Glow』のような作品は彼の美意識を直接的に受け継ぎ、ヨルゴス・ランティモスからアリ・アスターに至るまでの映画製作者たちが同様の心理的領域を探求している。ドゥニ・ヴィルヌーヴの初期作品でさえ、彼の『デューン』三部作以前にはリンチの影響を見て取れる。

リンチは、単に参照するのではなく、映画そのものを形作った映画製作者という、消えゆく種を体現している。『ソルトバーン』や『ラブ・ライズ・ブリーディング』のような映画を通じて後の世代が彼の影響を再解釈するにつれ、私たちは真のビジョナリーはトレンドを作るのではなく、私たちが芸術そのものを眺めるレンズそのものになるのだと思い知らされる。

リンチの映画を愛さなければならないわけではない、彼の地殻変動的な影響力を認めるために。彼が描いた神秘的な世界のように、彼の真のレガシーは直後の認識をほんの少し超えたところ—現実の表面を剥ぎ取り、彼が私たちに見ることを教えてくれたそれらの不安な真実を探し続ける無数の芸術家たちの中に—あるのかもしれない。