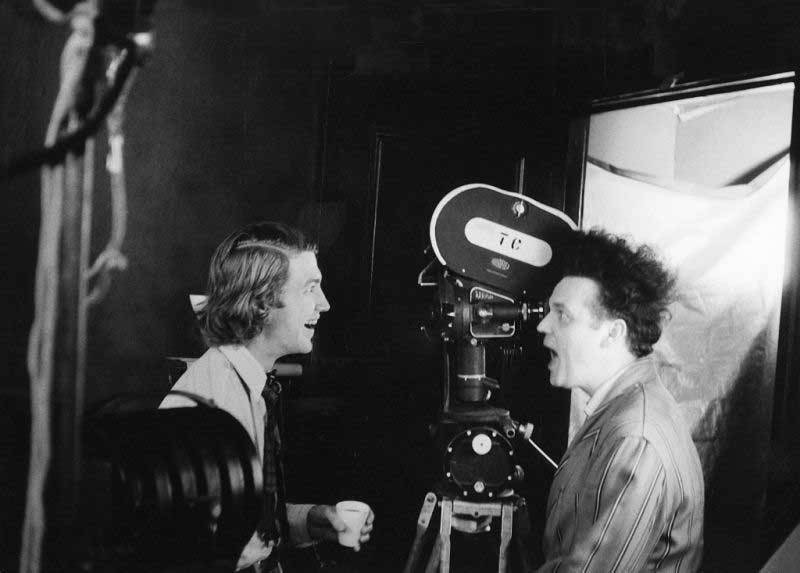

大卫·林奇:开创电影美学的传奇巨匠

《双峰镇》试播集的开场精准捕捉了日常生活平淡的节奏。高中走廊里,一个学生偷偷抽烟,另一个被叫去校长办公室。老师机械地点名——直到一切骤然转变。警官的低语、远处的尖叫、跑过庭院的学生。镜头久久停留在空课桌上,同学们交换着心照不宣的眼神——劳拉·帕尔默消失了。

林奇拥有无与伦比的能力,既能记录表象的常态,又能揭露潜藏的诡异暗流——他标志性的揭示在于某种事物"根本上就不对劲"。这个《双峰镇》时刻精彩地浓缩了他的艺术视野,虽然忠实影迷可能认为其他场景更能定义他的艺术遗产。林奇天才的真正标志恰恰存在于这种争论中——这位艺术家的视角如此独特,每位观众都能从他作品的不同维度获得共鸣。

难以定义的"林奇式"

鲜有艺术家能拥有专属形容词。当"斯皮尔伯格式"这类术语描述技术标签时,"林奇式"已与"卡夫卡式"比肩——它超越风格定义,指向整个令人不安的体验。那种难以言喻的焦虑,对现实结构悄然崩坏的怀疑,正是林奇不朽的遗产。

他的午夜杰作《橡皮头》至今仍是影迷的启蒙仪式。当我(斯科特)首次观看数十年后,发现正值青春期的儿子自主发现了《双峰镇》——这印证了林奇跨越时代的魅力。即便是2017年的《双峰镇:回归篇》仍突破预期,在跨维度二重身与残酷暴力中,呈现了凝固在1956年怀旧氛围中的儿童卧室。当好莱坞沉溺于安全的怀旧把戏时,林奇将其武器化了。

他备受争议的《沙丘》改编尽管受制片厂干预,仍充满鲜明的林奇印记——何处还能见到猫鼠挤奶装置?与此形成对比的是《象人》令人心碎的凄美,证明他的艺术疆域远超超现实主义恐怖。这种拒绝被归类的特质,这种温柔与恐惧的浑然交融——这他妈就是林奇式。

林奇在当代影坛的遗产

《蓝丝绒》完美展现了他的创作路径——看似古雅的小镇在白色栅栏下隐藏着性心理恐怖。近年如《我见电视发光》等作品直接承袭其美学,而从欧格斯·兰斯莫斯到阿里·艾斯特的电影人都在探索相似的心理疆域。即便丹尼斯·维伦纽瓦的早期作品也带着林奇烙印,远早于他的《沙丘》三部曲。

林奇代表着正在消逝的典范——塑造电影本质而非简单引用经典的电影人。当后世通过《萨特本》或《爱恨戮狱》等影片重新诠释他的影响时,我们意识到真正的 visionary 不创造潮流——他们本身成为我们审视艺术的透镜。

即便不钟爱林奇的电影,你仍能感知他的震撼影响。正如他描绘的神秘世界,他真正的遗产或许隐于直观感知之外——存在于无数继续掀开现实表层的艺术家中,他们将持续追寻他教会我们看见的那些不安真相。